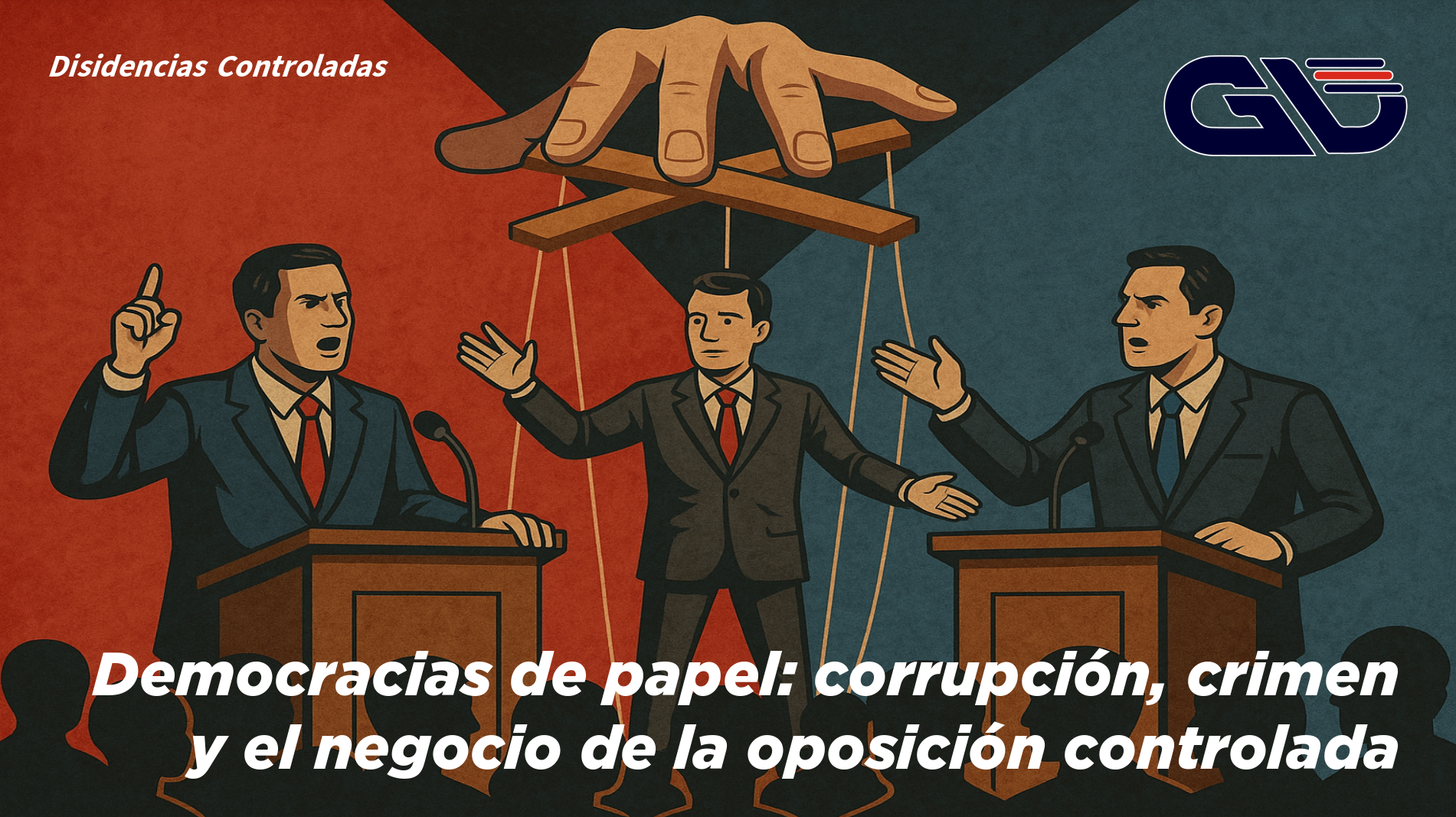

Democracias de papel: corrupción, crimen y el negocio de la oposición controlada

En América Latina, las democracias no siempre se derrumban a balazos, a veces se desangran lentamente entre pactos, negocios y silencios. La llamada “disidencia controlada” es hoy una herramienta sofisticada del poder, usada por gobiernos corruptos y grupos económicos para dar apariencia de pluralismo mientras preservan intereses compartidos. No se trata de dictaduras clásicas, sino de sistemas donde la corrupción política, el crimen organizado y la empresa privada convergen bajo una lógica de beneficio mutuo.

El concepto de disidencia controlada, documentado por politólogos como Juan Linz y Guillermo O’Donnell, describe un régimen que tolera cierta oposición para mantener la ilusión democrática. En América Latina, esta estrategia se perfeccionó: se crean partidos “alternativos” sin independencia real, se financian campañas opositoras funcionales al poder, y se permite el debate solo dentro de límites que no amenacen el sistema. Así, la política se convierte en espectáculo, la crítica en guion, y la ciudadanía en público.

La corrupción es el combustible que sostiene este modelo. Según Transparencia Internacional (Índice de Percepción de la Corrupción 2024), más del 80 % de los países latinoamericanos presenta graves deficiencias en integridad pública. La corrupción política se manifiesta no solo en sobornos o coimas, sino en la captura del Estado: legisladores, jueces y funcionarios que legislan o fallan en favor de los intereses de quienes los financian. Este fenómeno, conocido como State capture, ha sido descrito por el Banco Mundial como una forma de corrupción sistémica donde las élites económicas moldean leyes y políticas públicas a su conveniencia.

La alianza entre poder político y empresa privada crea un escenario de conflicto de intereses constante. Gobiernos que prometen combatir la desigualdad negocian contratos con empresas vinculadas a familiares, donantes o testaferros. Bajo estas estructuras florecen las llamadas “empresas pantalla”, usadas para lavar dinero proveniente del narcotráfico o la evasión fiscal. El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) ha advertido que América Latina es una de las regiones más vulnerables al lavado de capitales mediante compañías ficticias, debido al débil control institucional y la impunidad judicial.

En este ecosistema, el crimen organizado no necesita infiltrar el Estado: simplemente lo alquila. Casos como Odebrecht, Los Cuellos Blancos del Puerto en Perú o la red Gran Caimán en Centroamérica demuestran cómo el dinero ilícito se blanquea a través de obras públicas, bancos y campañas políticas. Estas redes mezclan narcotráfico, constructoras, partidos y ministerios en una maquinaria que compra favores, manipula leyes y financia tanto al gobierno como a una oposición “de papel” que garantiza estabilidad al sistema.

La Constitución de Costa Rica, en su artículo 11, impone a los funcionarios públicos el deber de probidad y transparencia. Sin embargo, la práctica política regional demuestra que el conflicto de intereses rara vez se sanciona. El artículo 239 del Código Penal costarricense tipifica el enriquecimiento ilícito, pero las condenas son excepcionales. En la práctica, el Estado es administrado como una empresa privada cuyos accionistas son los mismos que deberían ser fiscalizados.

Las consecuencias trascienden lo económico. Cuando la ciudadanía percibe que todos los partidos son iguales y que la corrupción es inevitable, se debilita la fe en la democracia. Las instituciones pierden legitimidad, los medios se subordinan a la publicidad oficial o corporativa, y el voto se reduce a un acto simbólico. La política se convierte en negocio: se invierte para ganar contratos, no para gobernar.

Los organismos internacionales advierten que este tipo de gobernanza híbrida —donde conviven formalmente elecciones libres con estructuras criminales y corrupción institucionalizada— constituye una amenaza directa a los derechos humanos y al desarrollo. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha señalado que la corrupción política y el lavado de dinero generan violaciones indirectas de derechos fundamentales al desviar recursos públicos y debilitar la justicia.

Lo más peligroso de las democracias de papel no es la ausencia de elecciones, sino la pérdida del sentido moral del poder. Cuando la corrupción se normaliza y el crimen se legaliza mediante licitaciones, todo acto público se vuelve transacción privada. En ese entorno, la disidencia auténtica —la que no se vende ni se acomoda— es perseguida, censurada o ridiculizada. El sistema se protege fabricando su propia oposición, financiando discursos “críticos” que en el fondo preservan la estructura.

América Latina no carece de leyes, carece de voluntad para cumplirlas. La recuperación democrática no se logrará con nuevos partidos ni con más promesas, sino con instituciones que no puedan ser compradas y con ciudadanos dispuestos a no ser engañados por disidencias decorativas. Mientras la política siga siendo rentable, la verdad seguirá siendo peligrosa.

Opinión: Gerardo Ledezma